- 白衣

- お遍路の装いはたとえ袖のないタイプであっても『白衣』を着ることが必須です。お遍路は心の旅ですから日常の心とは切り放たれた心を得るための装備といえるでしょう。

今、若い方から年配の方まで幅広い人気を集めているお遍路さん。

興味はあるけれど、なんだか敷居が高いと感じていませんか?

いえいえ実は、お遍路さんはそんなに堅苦しいものではありません。

ルールも装備も、当サイトでお伝えする簡単なポイントを押さえておけば、

あなたもお遍路さんです。

さあ、あなただけの心の旅へ出かけてみませんか。

四国八十八ヶ所は日本列島の無文字時代からの修行の道です。

この道で 弘法大師「空海」は修行され、悟りを開かれました。

そして、皆さんにお詣りをおすすめになりました。

四国遍路とは、そのお大師さま由縁の88の札所寺院を

ご本尊様とお大師様を求めて円環巡拝することです。

お四国とは弘法大師空海が修行された「まーるい四国」の海辺周囲に開かれた大霊場でお大師様の遺徳を偲び、お大師様と共に円環遊行する霊場です。

お大師様を慕いお四国を巡拝遊行する目的は本来の自分を発見し懐かしい人に出会う楽しい旅修行です。

お四国には88の札所があります。そのどこから初めてもかまいません。地理的にまた心理的に由縁の札所から始めてください。終わりのない円環の道です。やがて出発点に戻りまた出発する渦巻きの道です。

どこからスタートしてもいいけれど泊りのお宿は予約しておいてくださいね。宿坊やへんろ宿もいろいろあるけど突然の訪問はこまりもの。白衣に身を包み、大切な念珠を握りしめ、慣れない般若心経を一生懸命読経しておれば立派なお遍路さんです。

わからないことは先達遍路にご相談くださいね。お遍路を導くことが先達のお役目ですから。

お遍路STORY

START

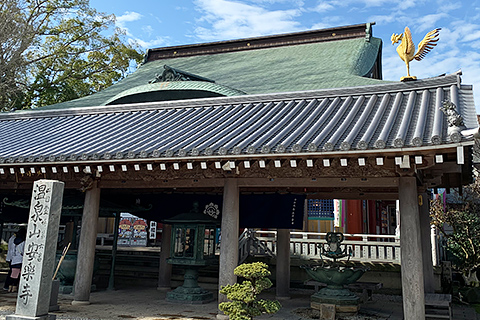

自家用車を駆って、私もお遍路さん1泊2日の旅へ。今回は1番から11番の札所を周る予定です。大阪からスタートして約2時間で第1番札所の霊山寺に到着、白衣に袖を通すと気持ちが変わり、厳かな気持ちになります。「さんや」を肩にかけ山門まで歩くとそこで一礼し手水(ちょうず)で手と口をすすいで心と身を清めます。

ここからの境内伽藍とご本尊様のご紹介は6番安楽寺さんを例にとってご説明させていただきます。 安楽寺さんは1番霊山寺さんから巡拝してちょうど寺泊する頃合いのお寺であり、また、松本明慶大佛師の制作された多数の仏像が公開されていますので特にご紹介させていただきます。

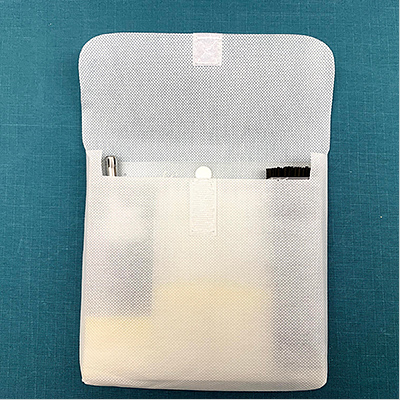

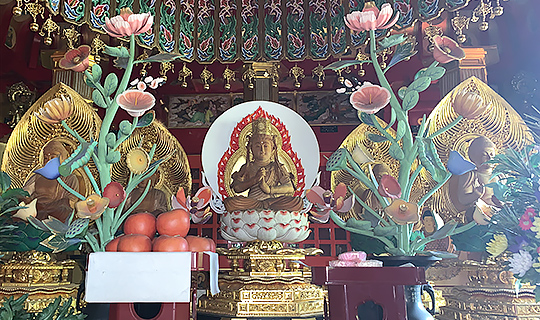

本堂に着いたら、『さんや』付属の『巡拝ケース』からローソクと線香を取り出して燈明台に火を灯し、あらかじめ用意しておいた納札を納札箱にお納めし、お賽銭をお供えします。

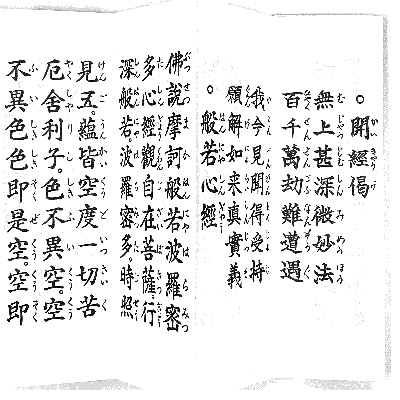

『さんや』から巡拝経本を取り出して、『般若心経』というお大師様がご推挙された御経を唱えます。ご本尊のお薬師様のご真言も忘れないでね。お薬師様のご真言は『おんころころせんだりまとうぎそわか』です。

次にお大師堂に来て般若心経を唱えた後、「南大師遍照金剛」を三遍又は七遍唱えます。初めは緊張してお経もろくに読めなくてもかまいません。フリガナを読んでお経に馴染んでください。そのうちフリガナを見ないで漢字だけでお経を読めるようになりますよ。きっと気持ちが良くなってきます。

弥勒佛

十三佛がいらっしゃってご先祖様へ楠供養が行われます。

(このほかにも十一佛がいらっしゃいます)

境内には美しい多宝塔があります。その塔内に安置されている仏様が五智如来さまです。中央の大日如来を中心に四方に如来を配する構成で華々しくも落ち着いた造形を形作っています。すべて大仏師松本明慶師の制作佛になります。

本堂・大師堂だけではなく境内伽藍にも丁寧に参拝してくださいね。

今夜は6番安楽寺さんにお泊りします。安楽寺さんは温泉山安楽寺といって阿波国蜂須賀公から認可を受けた宿坊です。宿坊といっても雑魚寝はありませんよ。シングルやツインルームなどプライバシーが配慮されています。

山号の「温泉山」由来の霊泉があって一日のお遍路の緊張が癒されます。

2日目のお遍路では10番札所の切幡寺さんの333段の石段を登ります。石段の途中で『さんや』のサイドポケットからペットボトルのお茶を出して一呼吸。木々に囲まれた濃密な空気の中を進みます。

今回のお遍路は道の駅で休憩したり、3番金泉寺の地元の美味しいうどんをいただいたり、6番安楽寺さんにお泊りして温泉に入ったりして11番藤井寺まで楽しい2日間になりました。

次の巡拝は11番藤井寺からスタートして12番焼山寺を目指す最強の「遍路転がし」を踏破するのが基本ですが、都合で離れた札所からスタートしてもかまいません。最終ひとつながりの88ヶ所札所巡拝になればよいのですから。

お四国のお遍路はお大師様の遺徳を慕う人々によってお四国の円環の道を遊行し、何周も終わりのない渦巻きのような巡拝を繰り返すお遍路が多数いらっしゃいます。自分を取り戻し懐かしい人に出会う旅修行をご一緒にいたしましょう。

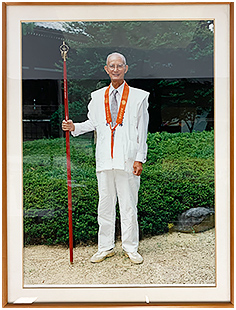

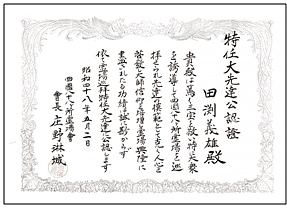

お遍路の世界には、先達と呼ばれる人たちがいます。お遍路さんたちが迷うことなく巡拝の道を歩んでいけるよう導いてくれます。その先達のなかでもひときわ経験が豊富で信仰心が篤く、四国霊場会より特別に承認を得て補任された方が「特任大先達」と呼ばれています。弊社先代は長年特任大先達を務めていました。

先代が多くのお遍路さんを導いたように、弊社の商品がお遍路さんの巡拝を助け、その歩みを少しでも導くお手伝いができればという想いから、この社名をいただきました。

私どもが初めてのお遍路さんに推奨するオリジナルなお遍路セットです。

白衣・念珠・経本・納経帳・さんや(巡拝ケース付)です。歩き遍路ならさらに笠やお杖が必要です。これ以上に増やすなら『輪袈裟』『輪袈裟入』『納札』『納札入』『小銭入』『納経帳入』『念珠入』『白衣入』・・いろいろありますよ。

お遍路さんに欠かせない白衣。ジーパン、Tシャツの上に気軽に着ても心機の 効果は抜群です。お遍路さんなるためにこれが秘密のアイテムです。綿とテトロンの合繊の生地だけど意外に温かいのです。袖なしの白衣一枚で心機は一転します。

お寺で参拝する時に必要なローソクや線香、経本、念珠のほか、頻繁に使うものをひとまとめに収納できるバックです。構造が単純なのに意外に容量があり、ものの出し入れがしやすいのも魅力。表生地を裏までまわしているので防水対策も安心です。線香・ローソクをセットする『巡拝ケース』も付いています。

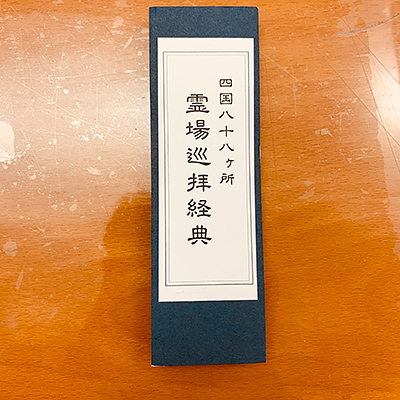

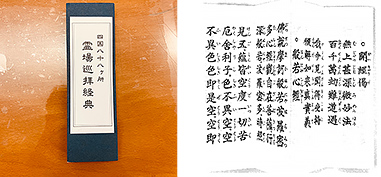

お四国霊場はお大師様を参拝する道場ですから、お大師様ご自身が推奨される般若心経は必携の経典です。その他、光明真言、十三佛真言、延命十句観音経が入っているかどうか、などなど。今回ご用意しましたのは初めての方にも読みやすい大きい文字で書かれた必須の経典が網羅された経本です。

お四国では108珠の真言宗本念珠がよく使われています。

108珠の主珠も親珠にも正梅の珠を使いました。使うにつれて光沢のます正梅の珠は水行にも強く修験にも使われています。正梅本念珠として桐箱に収めています。

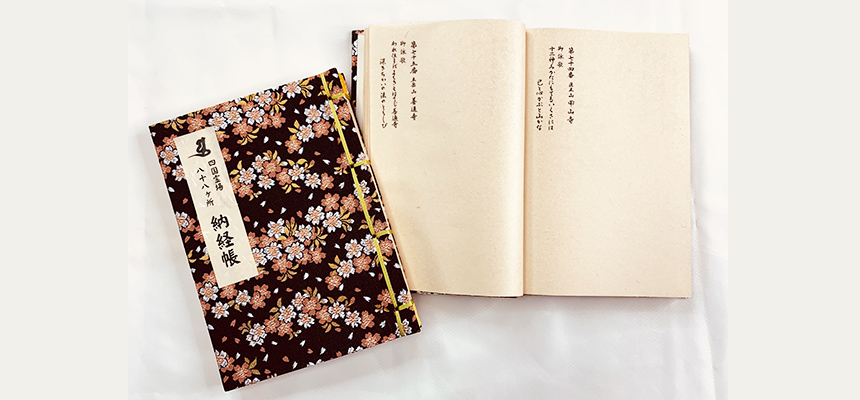

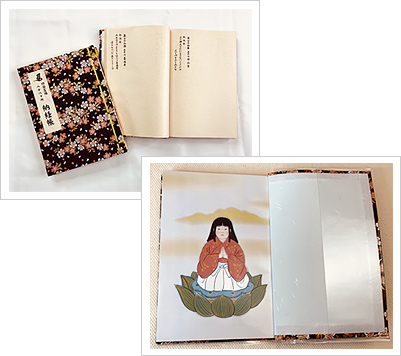

お四国の納経帳は通常涅槃大師様が描かれています。この納経帳では弘法大師御誕生1250年を記念し感謝させていただくために中田文花先生に稚児大師様を描いていただきました。最近の納経帳は豪華仕様のものが増えてきましたが、道中必携するものですから軽量であることを念頭に制作いたしました。

Customer

Voice1

80代 女性

南大師遍照金剛同行二人と墨書された白衣を身に着けてお大師様とごいっしょにお遍路をしています。読みやすい大きな文字で書かれた般若心経をお唱えして108珠の念珠を握ると心底ホットします。

Voice2

70代 男性

お四国の巡拝に来たら納経帳は欠かせない。墨書にご朱印をいただくことが何よりのご褒美のように思えてしまう。納経帳もいろいろあるけどやっぱし軽い方がいいよ。『西陣桜』の軽装でちょうどいいね。稚児大師様の絵画が新鮮だ。

Voice3

60代 女性

『さんや』はとても軽いし生地も明るくてきれい。何もかもすっきり入るのはコーナーが直角の構造だからかしら、私のお気に入りです。前ポケットには線香ローソクケースがすっぽり入るので使い勝手がとてもいいわ。